秦始皇陵兵马俑是中国古代文化的瑰宝之一,作为世界八大奇迹之一的秦始皇陵及其兵马俑群,不仅展示了古代中国军事的雄风,还为我们揭示了秦朝的文化象征与历史背景。兵马俑的发现,不仅引起了国内外学者的广泛关注,也深刻影响了世界对中国古代文明的认识。本文将通过四个方面对兵俑的分布和历史背景进行深度解析,揭示秦始皇陵的文化与军事象征,分别从兵马俑的分布特点、其历史背景、文化象征意义以及军事战略意义等方面进行详细阐述。每个方面都将通过相关的考古发现、历史记载和文化研究,为读者提供一个全面、深入的理解。通过这些角度的剖析,不仅可以更好地理解兵马俑的历史地位,也能够领略到秦朝强大国力背后的文化底蕴与战略布局。

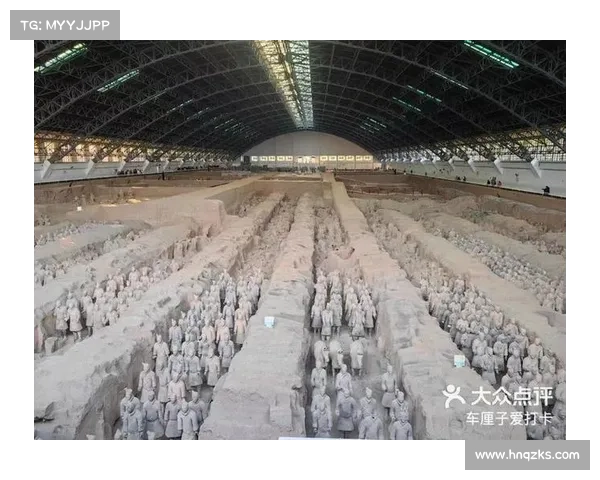

兵马俑的分布特点是对秦始皇陵文化和军事象征的一种具象化表达。兵马俑分布在秦始皇陵的不同区域,其中最为著名的便是陪葬坑1号、2号、3号坑。1号坑规模最大,长230米,宽62米,分布有大量的步兵、骑兵和战车俑,这一布局反映了秦朝的军队结构以及军事战略布局的特点。

根据考古学家的研究,1号坑的兵马俑主要集中在两条主道上,排列整齐,这种排列方式不仅与当时的军队阵列相似,也与秦始皇的军事部署密切相关。兵马俑的排列方式展示了秦朝步兵和骑兵的组合,这与秦朝的战术密切相关。步兵负责步战,骑兵则负责迅速机动,展现了秦军的多兵种作战能力。

另外,2号坑则是兵马俑的一个较为特殊的展示区,这里包含了弓箭手、车兵以及更多种类的兵种。在这个坑内,兵马俑的形态和排列方式更加注重细节,弓箭手和车兵的设计非常精细,凸显出秦朝军事力量的多样性和精良的兵器装备。这些细节的呈现不仅体现了秦军精锐的装备,也展示了其作战的高度协同与专业性。

兵马俑的历史背景必须放在秦朝的统一进程中来看。公元前221年,秦始皇通过合纵连横,完成了六国的统一,建立了中央集权的秦帝国。为了展现自己的绝对权力和军事力量,秦始皇下令修建巨大的帝王陵墓,并通过兵马俑的陪葬展现出秦朝强大的军事威慑力。

根据史书记载,秦始皇的统一不仅仅是一个军事胜利,它还包含了对文化、政治和经济的全方位整合。在这样的历史背景下,兵马俑作为陪葬品,不仅是秦始皇享受永生的象征,也承载了国家统一后强大军事力量的象征。兵马俑的数量、品种以及排列方式,清晰地反映了秦始皇对军事力量的高度重视以及对国家安全的深远考虑。

从考古学的角度看,兵马俑的出土是对秦朝一统天下后政治稳定和军事征服的具体体现。兵马俑的规模之大,数量之多,显示出秦始皇雄心勃勃的政治抱负。其作为统治者的一种权力象征,背后是秦朝数十年统一战争的成果,也展示了秦朝那时在各方面的领先地位。

兵马俑不仅是秦朝军事力量的象征,更具有深厚的文化象征意义。首先,兵马俑的存在反映了古代中国帝王对“永生”信仰的追求。根据中国古代宗教信仰,帝王在死后需要有强大的军队作为护卫,以确保其在另一个世界的安全。这种信仰在秦始皇陵的兵马俑中得到了完美的体现,成千上万的兵马俑是秦始皇“永生”梦想的具象化。

其次,兵马俑的设计风格和制作工艺展示了秦朝高度发展的手工艺水平。每一尊兵马俑的面部表情和衣饰、武器都各具特色,体现了当时雕塑艺术的成熟。这些兵马俑的个性化设计体现了秦朝社会的精细化管理与对个体的尊重,也反映了当时社会阶层的分化和制度化。

文化层面上,兵马俑还揭示了秦始皇对“法家思想”的推崇。法家思想强调法律的严苛与国家机器的高度集中,兵马俑作为秦始皇陵的一部分,象征着法治思想的贯彻和对权力的绝对控制。通过兵马俑的排列和规格,秦始皇向后世展示了法家的治国理念和对秩序的严密要求。

兵马俑的军事战略意义,是其最为突出的一个方面。秦始皇陵的兵马俑不仅仅是死后陪葬的象征,它们实际上还反映了秦朝的军事战略布局。兵马俑的设计精细、布局合理,体现了古代中国战争的作战阵型和兵种配置。

首先,兵马俑的阵列展示了古代中国的兵种多样性。步兵、骑兵、弓箭手、车兵等不同兵种的俑形排列,直接反映了秦朝军事力量的全面性和作战的复杂性。通过这些兵马俑的配置,可以看出秦朝在军事战略上的高度重视以及对多样化战争形式的适应能力。

PA电子其次,兵马俑的数量和分布位置具有深远的战略意义。例如,3号坑中的将军俑与步兵、骑兵的分布相辅相成,凸显了秦朝重视将军指挥的军事特色。此外,兵马俑的排列也暗示了当时战争中的指挥结构与战术布局,为研究秦朝的战争提供了实物证据。

总结:

通过对兵马俑的分布与历史背景进行深入分析,我们可以看出,兵马俑不仅仅是秦始皇陵的陪葬品,它承载着秦朝强大的军事力量和深刻的文化象征。兵马俑的布局和排列方式展现了秦朝军队的多样化与精细化,反映了当时社会的军事技术水平和对战争的高度重视。

从文化角度来看,兵马俑是古代中国对永生和权力的追求的具象化表达。它不仅仅是陪葬的物品,更是秦始皇时代军事、政治与文化的综合体现。兵马俑的发现,不仅改变了我们对秦朝的认识,也为后人提供了宝贵的历史与文化遗产,让我们得以窥见古代中国辉煌的文明成就。